¿Cómo resisten?: Análisis y sistematización de las representaciones de la violencia simbólica como reproducción cultural y social del poder.

Sembrar palabras en tierra herida

Llevo aproximadamente 13 años dedicados a analizar y tratar de comprender los fenómenos de la violencia y sus secuelas en el cuerpo y el territorios de las mujeres. Durante 9 años me he movilizado alrededor del Cauca, un hermoso departamento, multicultural, diverso, rico cultural y ancestralmente. Un territorio donde la naturaleza es tan exuberante como las heridas que la historia no ha cerrado.

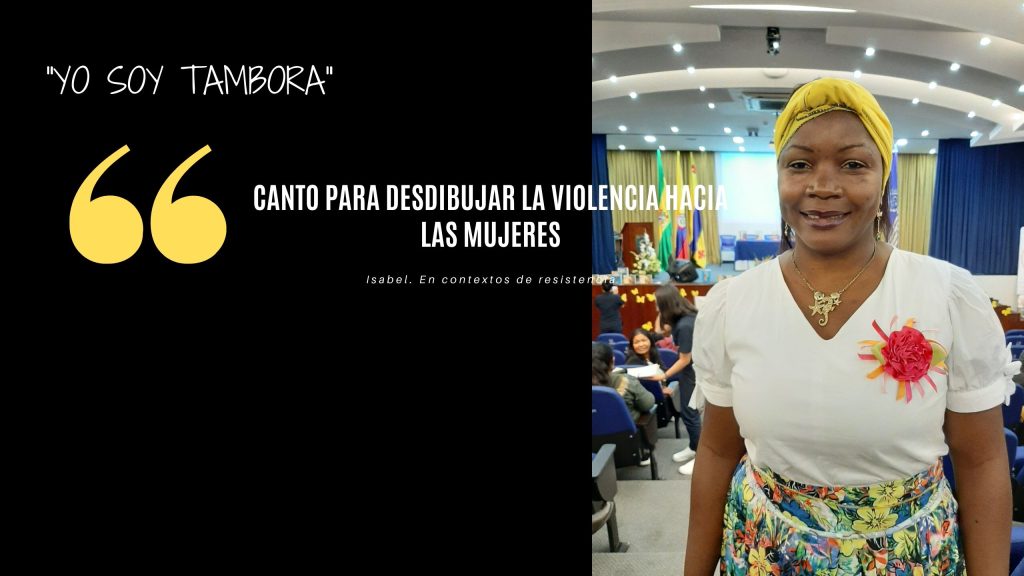

Entre trochas, veredas desconectadas y corregimientos olvidados, construí un telar de experiencias con mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, mayoras, madres y lideresas. Todas ellas sobrevivientes de múltiples violencias física, simbólica, armada y, aun así, sembradoras de memoria, vida y dignidad.

Este reportaje hace parte de un proyecto de investigación y a su vez, es un tributo y testimonio de esa travesía, resultado de un trabajo de campo riguroso en los municipios, veredas y caseríos, en los cuales las mujeres, a pesar del miedo y el silencio impuesto, han hecho de su voz un acto de resistencia profunda y sentidos de paz.

«El cuerpo como resistencia: un espacio de resistencia de poder, la vigilancia, la normalización, la clasificación y la distribución».

Para abordar la violencia desde otra perspectiva de manera creativa, dinámica y enriquecedoras para las participantes se desarrollaron 122 experiencias pedagógicas en 16 municipios del Cauca. Resultado de este transitar surge el portal web: Pazcíficos: redes, mundos grandes lazos fuertes para enriquecer el espacio digital con experiencias que movilizan y transforman a las mujeres del Cauca. Haz click aquí o en el enlace adjunto en este párrafo para conocer más sobre la página web de Pazcíficos.

Esta página web es un espacio digital que construyó para visibilizar los procesos que contribuyen a la paz, donde se entrecruzan el mundo interno y externo en un ejercicio colaborativo.

A futuro, este producto digital – Pazcíficos, de autoría propia, será un espacio de aprendizaje y sistematización de experiencias compartidas que se suma al registro de la Red Nacional de Memoria Histórica Digital de Colombia que está en elaboración.

Ahora, podrás conocer una infografía interactiva, que se elaboró como recurso complementario de esta investigación y a su vez sistematiza el desarrollo de los talleres en cada territorio, sobre ella ventanas que se abren en diálogo con la comunicación. (Haz clic y desliza en la siguiente presentación).

Por: Isabel Rodríguez. (Aquí encuentra la compilaciòn de talleres y puntos geográficos de desarrollo en el Cauca con un solo clic y desliza) En esta plataforma interactiva de genially, sistematizamos las experiencias de los talleres y las prácticas que refuerzan este valioso relato a partir de la memoria, la vida, las mujeres, el poder, la resistencia, la resiliencia y la empatía (2021-2024).

«Calladita se ve más bonita»: La violencia simbólica en los territorios

La violencia que marcó a las mujeres del Cauca no siempre deja cicatrices visibles. Desde niñas, muchas aprendieron que el silencio era su mejor defensa: «Mi mamá decía: Mija, en silencio vivimos más», recuerda María, una mujer Nasa de Caldono – Cauca, mientras acaricia su radio portátil. «Así crecimos, masticando el miedo en cada palabra.»

El conflicto armado reforzó y profundizó esas estructuras simbólicas de subordinación. No se trataba solo de las balas o del desplazamiento forzado: era el control sobre el cuerpo, la palabra, la autonomía.

Inspirada en los planteamientos de Pierre Bourdieu sobre la violencia simbólica, y desde las perspectivas de educación popular de Paulo Freire y Orlando Fals Borda, entendí que desnaturalizar esas formas cotidianas de opresión sería el primer paso para tejer la resistencia.

Municipios desconectados: geografías del abandono

Argelia, Jámbalo, Corinto, Puracé, Toribío, El Tambo, Suárez, Buenos Aires, Caloto, Villa Rica, Morales, Timbío, Guachene, El Plateado, Morales, Popayán hacen parte de la lista que recorrimos. Cada nombre de municipio sigue siendo un sinónimo de olvido estatal, exclusión y riesgo permanente.

Llegar hasta el municipio y luego avanzar sobre las montañas que te abren paso, mientras el viento susurra y los árboles se abrazan no es fácil: trochas sin asfaltar, ríos que cortar a pie, retenes de grupos armados que vigilaban silenciosamente cada paso. En moto, chivas o camperos cargados que patinaban en el lodo de ida y de regreso, algunos tramos más complicados que otros, pero todo hace parte de la experiencia enriquecedora en este proceso de investigación.

En muchos corregimientos, la conectividad aún es inexistente: los celulares, cuando había señal, se usaban solo para confirmar que se seguía con vida.

«Aquí un mensaje de texto es una bendición. Hablar por whatsApp es un milagro, un lujo que no disfrutamos a menudo en especial para aprender a comunicarnos mejor», afirma Mery Ocoro, lideresa de Toribío.

La falta de acceso digital no solo aísla: refuerza la invisibilidad de las voces que deberían ser escuchadas. Por eso la Ruta está presente en los territorios y recorre las calles re-conectando y abanderando su presencia.

Mi cuerpo mi territorio: Argelia-Cauca (2022)

Aprender a desaprender, comunicar para resistir

En medio de esas condiciones adversas, se desarrolla una estrategia metodológica de participación que se apoya en el aprendizaje dialógico para romper jerarquías de saber, construir conocimiento desde la experiencia y priorizar el diálogo igualitario y la inteligencia cultural. Fue un proceso largo y dispendioso que implicó planear y gestionar formas creativas e innovadoras de hacer, producir y transmitir.

En colaboración con las propias mujeres, desarrollamos talleres de Comunicación Asertiva, Comunicación para el Liderazgo y Comunicación Colectiva, adaptados a las posibilidades tecnológicas reales: audios de whatsApp, plataformas ligeras como Jitsi, paddle, Classroom, Canva durante los encuentros comunitarios en salones comunales, nos conectamos y compartíamos con mujeres de diferentes municipios y luego en encuentros presenciales donde lográbamos compartir experiencias orales, escritas, gráficas para escucharnos y entender lo que estaba pasando.

La pedagogía freireana nos enseñó que, para aprender a narrarse, primero había que recuperar la confianza en la propia palabra.

«Primero no sabíamos ni prender el celular. Ahora mandamos audios y compartimos relatos escritos e historias de vida que recreamos con la voz y los dibujos hechos con nuestras propias manos contando lo que pasa en la vereda», relata Miriam Taití, mayora afrodescendiente de Suárez.

Comunicación y participación: conectadas para narrar en localidades desconectadas digitalmente 2021-2024.

De las pantallas al tejido de la palabra: Voces que florecen

El distanciamiento social impuesto por la pandemia en 2020 obligó a acelerar procesos de apropiación digital.

Muchas mujeres, antes alejadas de las tecnologías, comenzaron a utilizar sus celulares como herramientas de denuncia y memoria.

Fue en esos talleres donde surgieron testimonios cargados de verdad una realidad que apenas están conociendo.

Teresa “Doña Tere” (lideresa comunitaria, Santander de Quilichao) nos contó que el miedo las ciega, las lastima: «Antes hablábamos entre nosotras bajito, pero ahora hablamos para que nos escuchen en la emisora, en Facebook, donde se pueda.»

Tomasa Quino (comunicadora indígena, Morales): señala que su cuerpo no solo tiene memoria para recordar la vioencia física y emocional, sino también las esquirlas que recibió al pisar una mina antipersonal. «La violencia no solo nos quitaba tierras, también nos quería quitar la palabra. Pero el cuerpo recuerda, y la voz revive.»

María Eugenia (mayora afrodescendiente, Argelia): No pierde la esperanza, ella y sus compañeras caminan la plabra, tejen memoria y construyen telares de transformación circular, para que permanezca y florezca. Ellas han visto como sus procesos las ha levantado y empoderado para resistir.

«Cada historia que contamos es como sembrar una semilla. Algún día crecerá y no tendrán cómo arrancarla.»

Cada testimonio no era solo una catarsis, era un acto de recuperación de agencia, una apuesta política contra la marginación histórica.

Violencia simbólica: la herida silenciosa y sigilosa que se moviliza en la cotidianidad sin darnos cuenta

Uno de los mayores hallazgos de la investigación fue constatar la profundidad de la violencia simbólica:

- Mujeres que creían que «el hombre manda porque así ha sido siempre».

- Lideresas que aceptaban la burla o la descalificación pública como «algo normal».

- Comunidades que invisibilizaban la participación femenina más allá del hogar.

Nombrar esa violencia ponerle palabras, dar testimonio fue un proceso doloroso pero necesario para repensar y seguir haciendo historia como sujetas de conocimiento. Como sostiene Cecilia Ceraso: «La prohibición de hablar, de saber y de ver se rompe cuando la comunidad produce sus propios relatos para existir y resistir.»

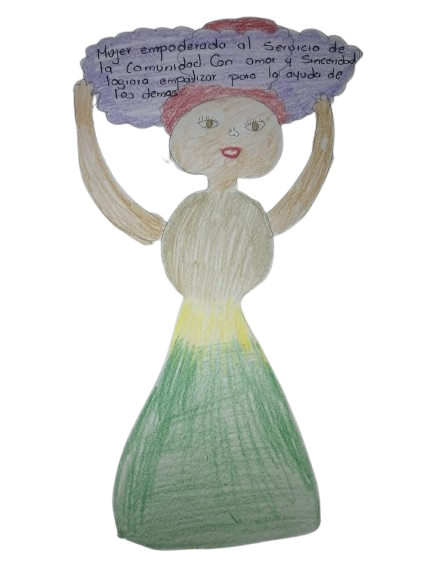

Más allá de los productos, el mayor logro fue simbólico. Las mujeres descubrieron que su palabra no solo tiene valor, sino poder transformador.

«Aquí estamos para contarlo. Y eso ya es resistencia,» afirma Melva Hurtado con la convicción de quien sabe que su voz ya no puede ser silenciada.

Resistir es narrarse para existir

Este telar de relatos, tejido en medio del miedo, la violencia y el olvido, demuestra que resistir no es solo sobrevivir: es narrarse, es reconocerse, es hacer de la palabra un acto de soberanía.

Las mujeres del Cauca no solo denunciaron: reescribieron su historia. No se limitaron a recordar el dolor, sembraron futuro.

Hoy, cada audio, cada testimonio, cada conversación comunitaria que florece en esas montañas olvidadas es una prueba irrefutable de que la comunicación puede ser un camino para la justicia social, para la sanación colectiva, para la paz.

«Porque si nosotras no contamos nuestra historia, otros la contarán por nosotras. Y a su manera.»

Pazcíficos: redes, mundos grandes lazos fuertes

Hoy, gracias a ellas, ya no hay vuelta atrás. Las mujeres resisten, comparten y tejen telares comunitarios para transformar la violencia en resiliencia para la paz.

Por: Isabel Rodríguez. Resistir es narrarse para existir, recopila una de las experiencias más impactantes junto a la Ruta Pacífica de Mujeres del Cauca y otras pertenecientes a organizaciones sociales, líderes y gestoras de paz. Este producto documenta los procesos de solidaridad y colectividad en medio del conflicto armado. (Haz clic aquí para ver el video documental que compila las luchas de resistencia que abanderan las mujeres en el Cauca)

En el corazón del Cauca, donde las montañas resguardan historias de dolor y dignidad, se sabe que resistir no es solo sobrevivir, sino narrarse para seguir existiendo.

—Fue allí, junto a la Ruta Pacífica de Mujeres del Cauca, donde viví una de las experiencias más profundas y transformadoras de todo este camino.

Mujeres de todas las edades, mayoras indígenas, madres campesinas, lideresas afrodescendientes se reunen en pequeños espacios comunitarios, en plazas públicas, en salones prestados, bajo la sombra de un árbol cuando no hay otro refugio, se comparte y se abrazan. Cada encuentro era un acto de valentía, porque en una tierra herida por el conflicto armado, hablar era, y sigue siendo, un riesgo.

Recuerdo especialmente aquel día en que Miriam, una mayora afro de 68 años, tomó el micrófono improvisado en una asamblea. Su voz temblaba, no de miedo, sino de fuerza contenida:

—»Nosotras hemos caminado la guerra. La hemos sentido en la piel y en los huesos. Pero también hemos aprendido que cuando nos juntamos, somos invencibles.»

Cada palabra de Miriam era un eco de otras voces: de las que habían sido silenciadas, de las que nunca pudieron regresar, de las que resistían desde el amor y la memoria.

La Ruta Pacífica de Mujeres no es solo un movimiento social: es un tejido vivo de solidaridad. Mujeres que, en medio de la violencia, se extienden la mano sin preguntar el origen, el apellido o la historia de cada una. Mujeres que entendieron que la colectividad era su fuerza más grande frente al horror de la guerra.

En esos encuentros, se aprendió a narrar las heridas, de nuevas formas, no como víctimas pasivas, sino como sujetas de transformación y conocimiento. Talleres, círculos de palabra, performances de arte comunitario, tejidos colectivos: cada acción es un acto de recuperación simbólica de los cuerpos, de las voces, de la historia que se escribe.

La resiliencia no es un concepto académico: es una práctica diaria. Es compartir una agua de panela con pan mientras se planeaba una movilización, es consolar a la compañera que acababa de ser desplazada, es bordar juntas una manta con los nombres de las ausentes para construir telares de resistencia.

Narrarse es además sobrevivir al olvido

Y resistir, le ha enseñado a las mujeres que no se trata sólo de denunciar la violencia, también se trata de construir la paz, en medio de la incertidumbre y el olvido. Aprendieron que la comunicación es la forma de conectarse para visibilizar su realidad y compartir sus experiencias propias.

Hoy, esa experiencia sigue latiendo en cada una de nosotras. Porque mientras haya una mujer contando su historia en el Cauca, mientras una canción, una poesía o un tejido siga recordándonos que no estamos solas, la resistencia seguirá viva. En cada palabra dicha, en cada memoria compartida, se sigue encaminando un futuro más justo, más humano, más nuestro.

Ver más. Otras publicaciones relacionadas